Владимир Аникин (род. 1947) — художник, педагог, писатель-краевед, заслуженный работник культуры, знаток истории и почетный гражданин Ирбита.

В детстве он мечтал стать архитектором, однако окончив в 1971 году художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института, начал работать учителем рисования в родном Ирбите, затем руководил изостудиями города, а в 1989 году стал директором Детской художественной школы, которая под его руководством попала в рейтинг «Лучших школ России». В 1990-е и начале 2000-х В.К. Аникин на безвозмездной основе вел работу председателя Общественного Градостроительного Совета, а затем был членом комиссии по охране и использованию памятников истории и архитектуры при администрации города, в комиссии по подготовке к 350-летию, 370-летию и 375-летию Ирбита. Он подготовил ряд эскизных проектов по реставрации старинных сооружений города. По его эскизам созданы общественные и жилые здания. А историко-краеведческая и писательская работа художника привела к появлению книг «Кирпичное чудо Ирбита» (2010), «Усадьбы старого Ирбита» (2013) и др.

Живопись и графика художника связаны с темой родного города: его рисунками проиллюстрированы многочисленные издания об Ирбите; среди его работ знаменитые серии «Утраченные памятники архитектуры города Ирбита» и «Мой старый город».

Живопись и графика художника связаны с темой родного города: его рисунками проиллюстрированы многочисленные издания об Ирбите; среди его работ знаменитые серии «Утраченные памятники архитектуры города Ирбита» и «Мой старый город».

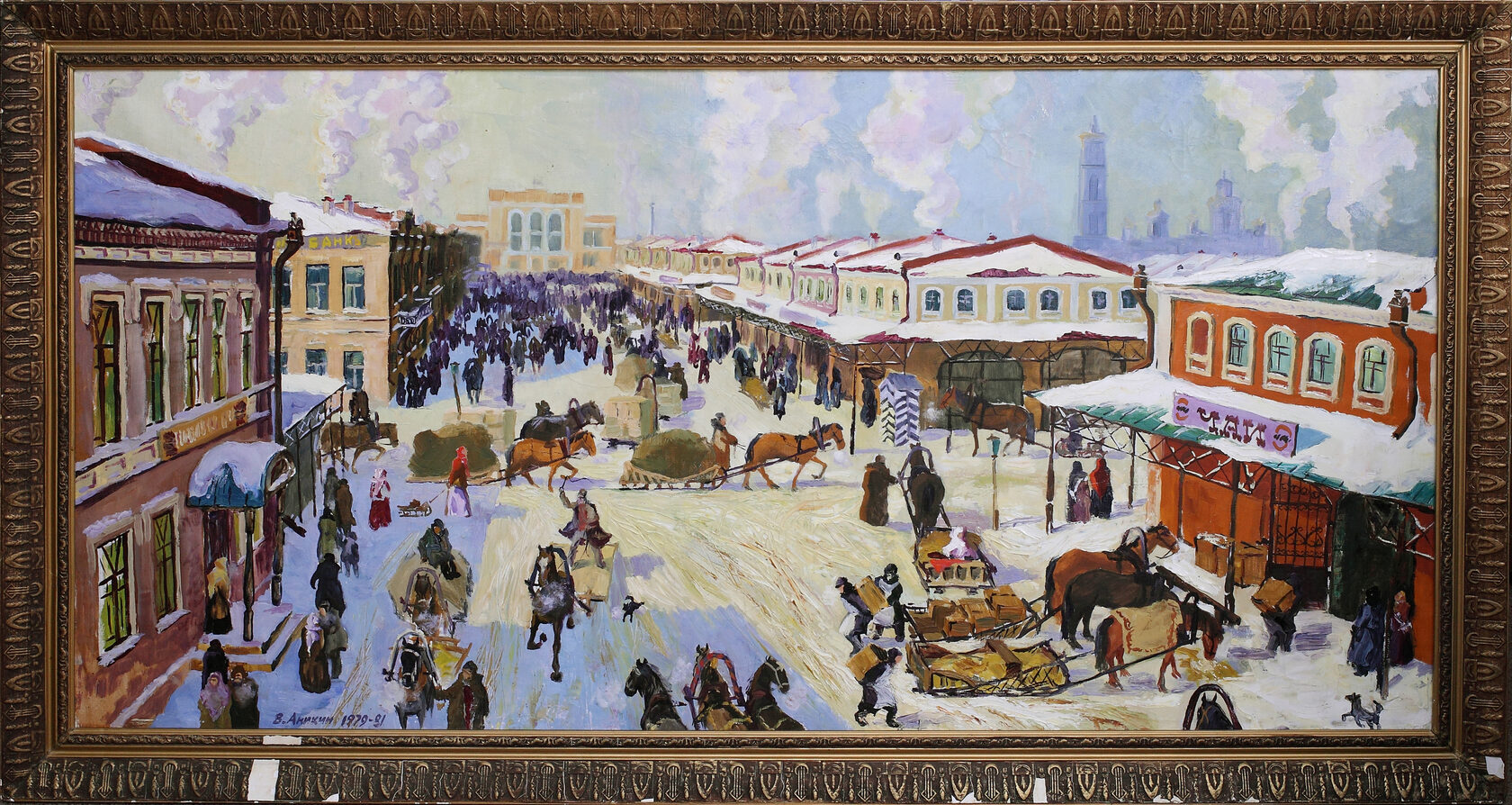

Аникин В.К. Ирбитская ярмарка. 1979–1981. Ирбитский государственный музей изобразительных искусств им. В.А. Карпова.

Представленная на выставке работа «Ирбитская ярмарка» (1979–1981) — красочная живописная реконструкция исторической среды города на рубеже XIX–XX вв. Ирбитская ярмарка, учрежденная еще в 1643 году, была тогда второй по значению после Нижегородской. В 1734 году академик Иоганн Георг Гмелин посетил ирбитскую ярмарку с отрядом Сибирской экспедиции под началом Витуса Беринга и оставил ее описание: «Улицы до такой степени полны народом, лошадьми, санями и всякого рода товарами, что едва можно проехать… Здесь были греки, евреи, бухарцы… Всякий привез с собою товар своей земли и провёз через Архангельск: вино, французскую водку и прочее, бухарцы — изделия из золота, серебра, а русские — серебро, добытое из старинных могил… Была также казённая лавка с медной посудой, привезённой и из Екатеринбурга… На улицах продавали маленькие пирожки: везде слышны были крик, шум, перебранка, местами вокруг костров сидели кучки нищих… За деньги всё можно было иметь на ярмарке». 150 лет спустя Д.Н. Мамин-Сибиряк в 1883 году в романе «Приваловские миллионы» писал: «Ирбит… теперь превратился в какой-то лагерь, в котором сходились представители всевозможных государств, народностей, языков и вероисповеданий. Это было настоящее ярмарочное море, в котором тонул всякий, кто попадал сюда».

Аникин, следуя кустодиевской традиции, видит в ярмарке настоящий праздник бытия: под ярким солнцем искрится снег, несутся, движутся, стоят повозки, разворачиваются сцены изобильной народной жизни, гуляния, оживленности, куража. Немалую роль играет и воспроизведение исторического облика старинного города: двухэтажные кирпичные дома, торговая улица, упирающаяся в монументальное здание Ирбитского пассажа, построенного в 1856 году, силуэт ныне не существующего Богоявленского собора XVIII века. Картина В. Аникина — настоящее путешествие во времени, выражение любви к городу и надежды на его возрождение.

Аникин, следуя кустодиевской традиции, видит в ярмарке настоящий праздник бытия: под ярким солнцем искрится снег, несутся, движутся, стоят повозки, разворачиваются сцены изобильной народной жизни, гуляния, оживленности, куража. Немалую роль играет и воспроизведение исторического облика старинного города: двухэтажные кирпичные дома, торговая улица, упирающаяся в монументальное здание Ирбитского пассажа, построенного в 1856 году, силуэт ныне не существующего Богоявленского собора XVIII века. Картина В. Аникина — настоящее путешествие во времени, выражение любви к городу и надежды на его возрождение.